Сильное землетрясение с магнитудой 9,0 и последующее цунами с высотой около десяти метров, произошедшие 11 марта на северо-востоке Японии, привели к серии тяжелых аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения реакторов энергоблоков и хранилищ отработанного ядерного топлива. В результате прибрежные воды в районе «Фукусимы-1», которая является одной из крупнейших АЭС в мире и расположена непосредственно на берегу Тихого океана, оказались сильно загрязненными радиоактивными элементами. В последующие недели из-за непрекращающихся утечек из поврежденного реактора воды с высоким содержанием радиоактивных веществ, их концентрация в океане у АЭС постоянно росла и на начало апреля превысила предельную норму в десятки тысяч раз. Генеральный секретарь кабинета министров Японии заявил 3 апреля, что утечки радиоактивных веществ с аварийной АЭС «Фукусима-1» могут продолжаться еще в течение нескольких месяцев. Таким образом, эта АЭС превратилась в постоянно действующий источник радиоактивного загрязнения. Специалисты различных учреждений РФ оценивают угрозы радиационного заражения дальневосточных российских территорий от рассматриваемого источника.

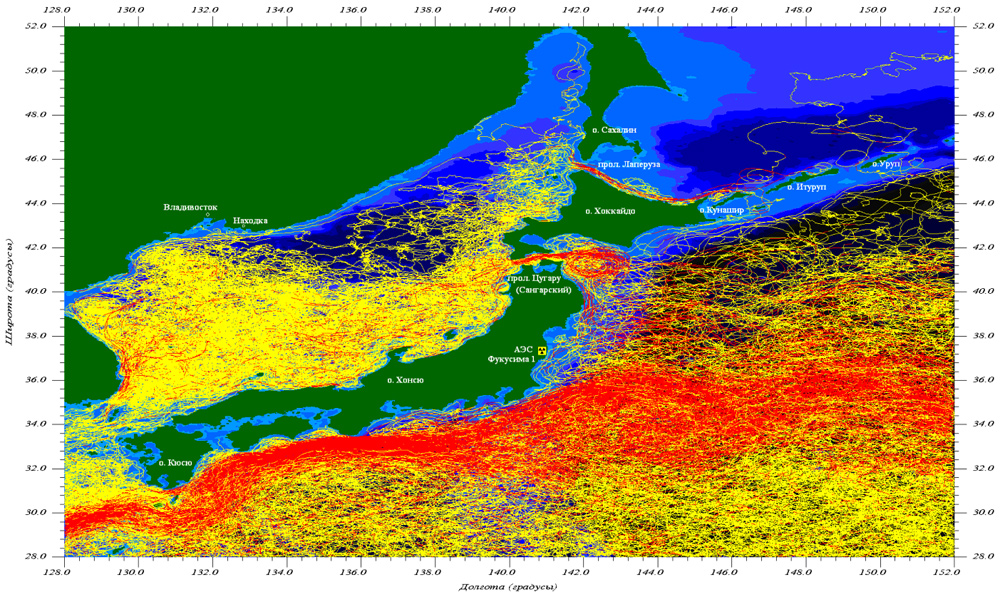

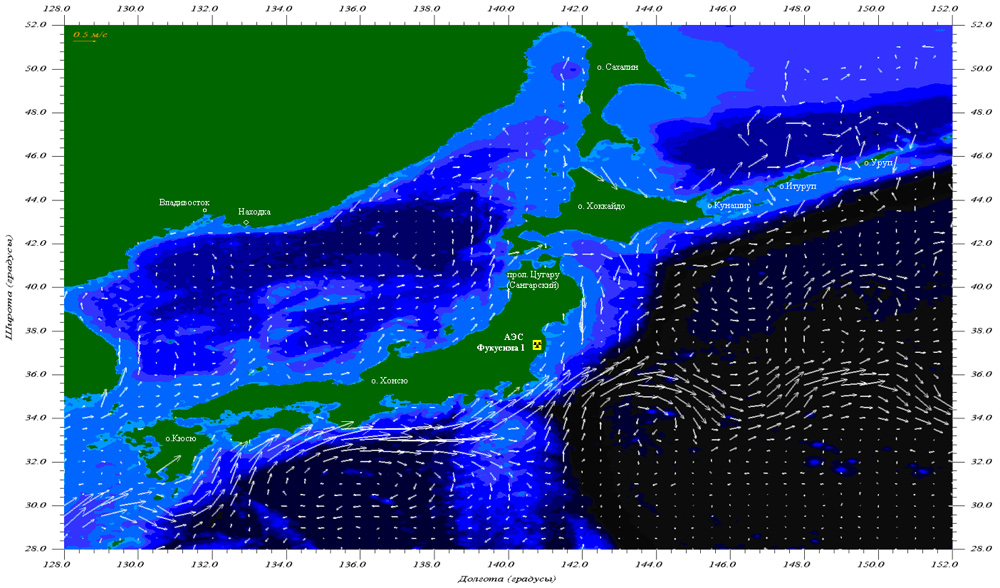

В Государственном океанографическом институте (ГОИН) такая оценка была проведена с точки зрения переноса радиоактивных веществ поверхностными течениями. С этой целью были использованы архивные данные о траекториях отслеживаемых со спутников океанографических дрейфующих буев, которые в течение последних десятилетий массово применяются для изучения поверхностных течений в океане. Ниже изображена совокупность траекторий 978 буев, дрейфовавших в районе японских о-вов в период с апреля 1989 по март 2011 года.

Рис.1. Ансамбль траекторий дрейфующих буев за период с 1989 по 2011 год.

Участки траекторий, на которых скорость буя превышала 1 м/с, изображены красным цветом. Карта построена в ГОИН по данным NOAA (США) и IFREMER (Франция).

Анализ этих траекторий показал, что за более чем двадцатилетний период дрифтерных наблюдений в рассматриваемом районе, ни один из дрейфовавших буев не прошел с поверхностными течениями из акватории Тихого океана в Японское или Охотское моря через Сангарский пролив, а также проливы между о-вами Хоккайдо, Кунашир и Итуруп. Траектории буев, которые ранее в разные годы оказывались вблизи АЭС «Фукусима-1», в дальнейшем уходили на восток в глубоководную часть Тихого океана, не приближаясь к Курильским о-вам. Зарегистрировано прохождение буев из Тихого океана в Охотское море через проливы между о-вами Итуруп, Уруп и другими, расположенными севернее о-вами Курильской гряды, вплоть до полуострова Камчатка (на Рис.1 не показано). Однако эти буи перемещались со стороны Берингова моря вместе с течением Ойясио, имеющим северо-западное направление.

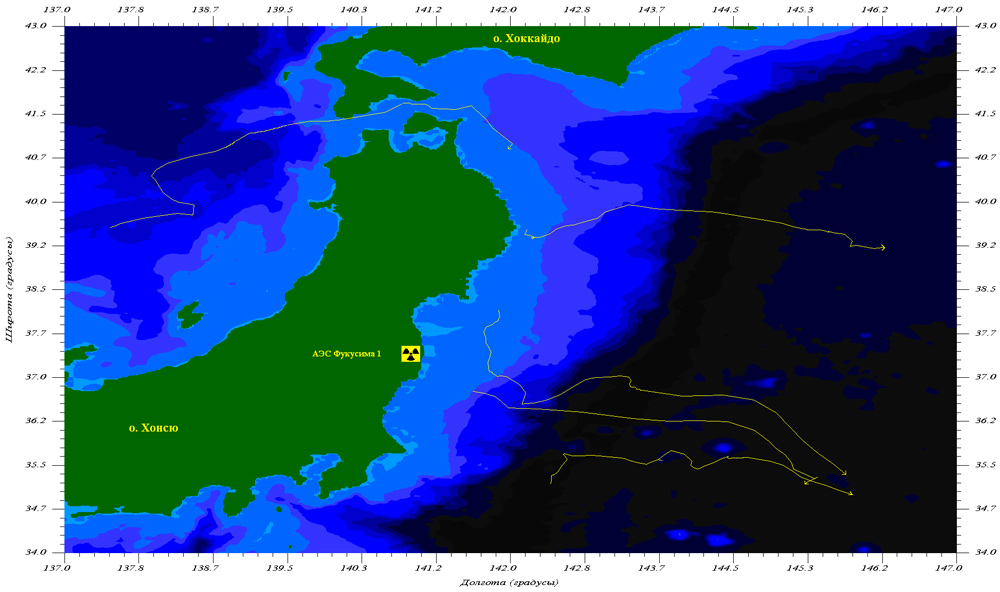

На представленной ниже карте приведено поле средних поверхностных течений в рассматриваемом районе, рассчитанное на полуградусной сетке по показанному выше ансамблю траекторий движения дрейфующих океанографических буев.

Рис.2. Поле средних поверхностных течений по дрифтерным данным в районе японских о-вов. Изобаты соответствуют глубинам 20, 200, 400, 800, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6500, 8000 и 10000 м. Карта построена в ГОИН по данным NOAA (США) и IFREMER (Франция).

Ниже о-ва Хонсю можно видеть сильное меандрирующее теплое течение Куросио, отходящее южнее АЭС Фукусима-1 от берега и уходящее на восток в глубоководную часть Тихого океана. Вдоль восточных берегов Курильских о-вов и о-ва Хоккайдо прослеживается холодное течение Ойясио, соединяющееся южнее о-ва Хоккайдо с потоком поверхностных вод, вытекающих из Сангарского пролива в Тихий океан. Часть этих вод перемещается на юг, противодействуя, таким образом, распространению загрязненных вод от АЭС Фукусима-1 на север к Японскому или Охотскому морям.

На Рис.3 показаны траектории буев, недавно запущенных в районе АЭС и дрейфующих в настоящее время в сторону открытого океана. Направление дрейфа этих буев, как и приведенные выше факты, дают основания для вывода о том, что вероятнее всего радиоактивное заражение морской воды, сложившееся у северо-восточного побережья о-ва Хонсю, будет распространяться в восточном направлении и не представляет угрозы для российской территории.

Рис.3. Траектории дрейфа буев в окрестности АЭС в период с 26 марта по 6 апреля 2011 года. Изобаты соответствуют глубинам 20, 200, 400, 800, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6500, 8000 и 10000 м. Карта построена в ГОИН по данным NOAA (США).

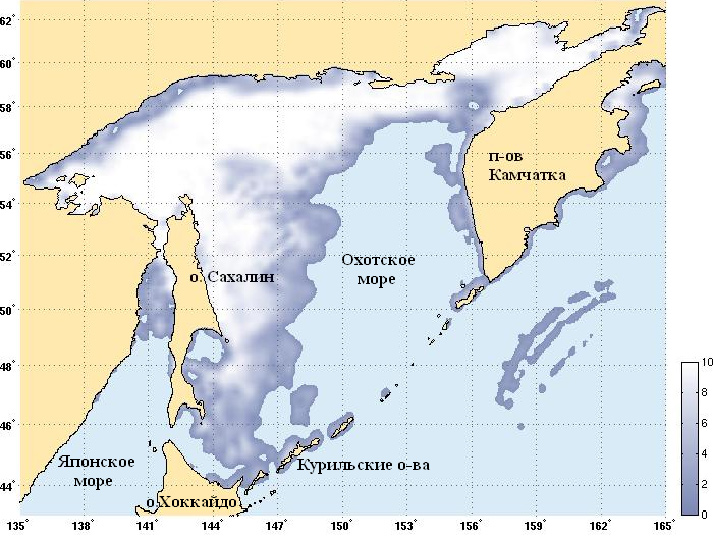

Дополнительным фактором, защищающим российские территории от попадания на них радионуклидов, служит в настоящее время наличие ледяной брони вокруг Курильских о-вов, полуострова Камчатка и восточного побережья о-ва Сахалин (Рис.4).

Рис.4. Сплоченность льда в Охотском море по спутниковым данным по состоянию на 3.04.2011.

Цветовыми градациями показана относительная доля морской поверхности, занятой льдом, в баллах (0 баллов - чистая вода, 10 баллов - сплошной лед). Карта построена в Гидрометцентре России по данным NCEP/NOAA.

Однако, согласно рассмотренным выше данным дрифтерных наблюдений и карте течений, появление загрязненных поверхностных вод вблизи российских берегов крайне маловероятно.

Выше был рассмотрен только один аспект проблемы, которая требует тщательного всестороннего изучения. Например, не вполне ясна картина глубинных течений в районе японских о-вов. Следует постоянно следить за направлением переменчивых ветров, оценить последствия возможного прохождения тайфуна через загрязненные области, могут представлять опасность перелетные птицы и мигрирующие косяки рыб.